Coif (how to make a..)

Die Kopfbedeckung spielte für die Frauen im 14 Jhd. Eine große Rolle in ihrer Kleidung; gab es doch unzählige Möglichkeiten, verschiedene Varianten zu kombinieren, und diese mit feinem Tuch oder Schmuck zu veredeln. Eine sehr kurze aber informative Übersicht findet man dazu unter www.gewandungen.de bei Kopfbedeckungen für Frauen.

Ich habe mich an der Herstellung einer Barbette und einer Coif (Kappe) versucht. Eine Barbette Herstellung der Barbette Wählt ein Tuch aus, daß mindestes 40 cm breit ist. Die Länge bestimmt sich aus Eurem Kopfumfang,gemessen vom Kinn über den Scheitel. Gebt noch ca. 30 cm dazu, damit sich die Enden auch nach dem nähen noch überlappen. Stellt zunächst ein Muster her, am besten aus einem Stoffrest. Das Bild mit den Zentimeterangaben, kann Dabei eine Hilfe sein. (Bild meiner Barbette mit cm -Angaben unterlegt) Aber bitte nicht vergessen: Jeder Kopf ist anders! Eigentlich ist das schwierigste geschafft. Beim zuscheiden die Nahtzugabe beachten, 2 Formen ausscheiden und mit möglichst kleinen Stichen zusammennähen.

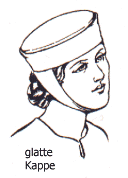

Ich habe es so genäht, dass ich jeweils 1 cm nach innen umgeschlagen habe und die Stoffkanten auf rechts aufeinandergenäht habe. Die Naht liegt demnach außen, ist aber fast nicht zu sehen. Geduld, Geduld, Geduld! So eine Babette hat längere Nahtkanten als man auf den ersten Blick glaubtNehmt Euren Kopfumfang dort ab, wo die Kappe später aufsitzen soll Wie auf dem Bild zu erkennen, sollte sie ein wenig in die Stirn reichen und auch den Hinterkopf zum Teil bedecken Kopfumfang + ca 10 cm Zugabe = Länge des umlaufenden Randes der Kappe. Die Breite ist variabel Diesen Stoffstreifen doppelt ausschneiden und wie die Barbette an den Außenkanten zusammennähen. Ein einfaches Umschlagen des Stoffes, um sich die Mühe des doppelten Nähens zu ersparen empfehle ich nicht, da dann die Festigkeit des Randes verloren ist. Die Kanten noch nicht zusammennähen Der Kappendeckel erfordert ein wenig Geduld und Geschick. Den Stoffstreifen vom Rand um den Kopf legen, bis er gut sitzt. Am besten dabei von jemandem helfen lassen, damit der Rand nicht zu weit über den Hinterkopf rutscht und die Kappe am Ende eine Beule hat, weil man die Wölbung des Hinterkopfes durch die Kappe sehen kann. Den Stoffsteifen mit einer Nadel, besser zwei!, fixieren. Ein Block kariertes Papier bereitlegen. Wenn möglich den Stoffsteifen ganz vorsichtig vom Kopf heben, ohne daß er die Form verliert. (Schwierige Sache!) Auf das karierte Papier legen. Markiert einige Punkte am Stoffrand (Außenseite) auf das Papier und macht eine ideale ovale Form daraus. Oder wenn Ihr Hilfe habt: Meßt die 4 Fixpunkte einfach aus. Stirn, Hinterkopf, linke Seite, rechte Seite, oder meßt den Umfang einfach noch mal aus und berechtet es....Voila! Das wird der Kappendeckel. Jetzt habe ich ein bischen getrickst (zugegeben). Auf das Leinenoval habe ich dünnen Fleece aufgebügelt, damit der Kappendeckel schön steif bleibt. (Stärken ist aber authentischer) Darunter noch eine Lage Leinen fixieren und 1 cm vom Rand zusammenheften. Nun bleibt eigentlich nur noch die Aufgabe, den Deckel an den Rand anzunähen. (Dort wo die Heftnaht verläuft) Klingt erst mal einfacher als es ist, aber wenn ihr bis hierhin gekommen seid, nur nicht verzagen! Dann den Rand zusammennähen, noch überhängenden Stoff von dem Kappendeckel abschneiden und die Kappe umkrempeln.

FERTIG!!

Daubenschalen

Wenn man jetzt jedoch denkt, das Wissen um die Herstellung der Daubenschalen sei immernoch präsent, der irrt leider. Der Beruf des Bötchers / Fassmachers ist heutzutage nicht mehr sehr populär. Ausserdem sind die Techniken und Materialien, welche bei der Herstellung von Daubengefässen verwendet werden zu verschieden von denen des Bötchers. Verschiedenen Quellen folgend, geht man heute davon aus, dass die Daubengefässe, also nicht von einem bestimmten Berufstand gefertigt wurden, sondern dass sie vielmehr in den einzelnen Haushalten selber gefertigt wurden. Diese Annahme wird durch die Funde von Daubenfragmenten aus dem 7. Jhdt. nach Chr. unterstützt. Bötcher, also Fassmacher treten nämlich erstmals Ende des HMA auf.

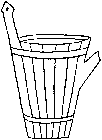

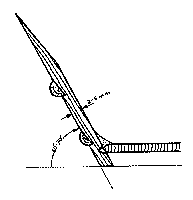

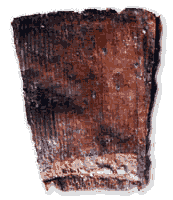

Hier nunmal einige Basisinformationen zur Rekonstruktion von Daubengefässen: Konstruktionsansicht einer Wand eines Daubengefäßes Daubenschalen sind kreiskegelförmige Holzgefäße, die aus 2 bis 5 mm starken Holzbrettchen geböttchert werden. Jedes Brettchen ist als Manteldaube trapezförmig zugeschnitten und leicht gekrümmt, der Innenraumdes fertigen Gefäßes eine Neigung zwischen etwa 40° und 75° erhält. Üblich ist ein Winkel zwischen 60° und 70°. Im unteren Teil jeder Daube befindet sich innen eine v-förmige ausgegschnittene Nut. Diese dient zur Aufnahme der Bodendaube. Die Bodendaube besteht aus einem Stück. Der obere Rand der Dauben ist an beiden Seiten abgeschrägt. Aussen sind derumVertiefungen in der Daube zu finden. In diesen finden die Haltereifen aus schmale Weiden oder Birkenruten Platz. Es können einer oder mehrere solcher Reifen angebracht werden, aber der untere ist immer dicht über der Höhe des Bodenstückes. In der Regel werden wie einzelnen Zwischenräume zwischen den Daubem mit einer Dichtungsmasse verschlossen Die Dichtungsmasse, welche zum Abdichten der einzelnen Dauben verwendet wurde, ist i.d.R. Holzteer. Nach der ein einschlägigen Literatur, war dies das allgemein übliche Dichtungsmaterial bei der Herstellung von Geschirrteilen.

Alle Dauben, die bei der Herstellung eines Daubengefässes verwedet wurden, hatten die gleiche Größe, Form und Winkeleigenschaften. Funde von Dauben, die eine andere Grösse aufweisen, müssen "Lückenbüßer" sein, die als letzte Daube die Paßform des Gefäßes erreichen sollten, wenn die gesetzten Dauben dazu nicht ausreichten. Doch dies ist eher der Ausnahmefall. Heute noch gibt es eine Reihe von Bodenfunden, die es ermöglichen, sehr genaue Rüchschlüsse auf die Herstellung dieser Gefässe zu ziehen.

Stand (06.01.2005)

Literaturliste

Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Handbuch zur Sonderausstellung vom 5. Dezember 1982 - 24. April 1983 im Bremer Landesmuseum für Kunst- u. Kulturgeschichte (Wittstock, Jürgen (Hg.)) Bremer Landesmuseum für Kunst- u. Kulturgeschichte (Focke-Museum), Bremen 1982

Andere Quellen

Geschirr (Gösta Dithmar-Traut) Tempus-Vivit Bibliothek - Geschirr. Artikel von Gösta Dithmar-Traut

Daubenschälchen - Eine Rekonstruktion von Museumsdorf Düppel Holzgeräte und Holzgefäße des Mittelalters und der Neuzeit aus Lübeck In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 11, 1983, S. 31-48.

Fechten war im Mittelalter der Begriff für den Kampf mit beliebigen Nahkampfwaffen. Vom Dolch, über das Schwert, bis zur Halmbarte, mit all diesen Waffen konnte man Fechten. Dass der Begriff eher mit Florett, Rapier oder und Degen in Verbindung gebracht wird, ist genauso klischeebehaftetes modernes Denken wie die Vorstellung, dass Schwerter schwer waren und die Kämpfer schlicht brachial aufeinander eindroschen, bis einer nicht mehr stand. Der folgende Text soll mit einigen der grundlegenden Irrtümer aufräumen. Fechten nach der deutschen – oder auch Lichtenauer – Schule wird allgemein gerne als eine Sache des 15. Jahrhunderts angenommen. Zu diesem Irrglauben trägt nicht zuletzt die übermäßig hohe Popularität eines eigentlich eher schlechten Buches mit unkommentierten Bildern aus einem der Thalhoffer Fechtbücher bei. »Schwertkampf nach Thalhoffer« ist ein oft gehörtes Prädikat, nur leider offenbart es dem Kundigen dann eher, dass hinter diesem Prädikat wenig Fachwissen zur historischen Kampfkunst steckt. Doch langsam und von vorne.Geht man etwas weiter zurück, stößt man auf das erste erhaltene Fechtbuch überhaupt, das ob seiner Aufbewahrungsstelle in London »Tower Fechtbuch«, oder ob seiner Katalogisierung »I33« genannt wird. Autor, Originaltitel und Datierung sind bislang ungeklärt, die Datierungen schwanken hierbei zwischen 1280 bis 1340. Vergleichend findet man gleichwertige Darstellungen eines Zweikampfes bereits in der Manesse, welche 1320 fertiggestellt wurde, und auch in früheren Quellen findet man Szenen, die eine Ähnlichkeit vermuten lassen. Im Gegensatz zu den meisten späteren Texten beschäftigt sich das I33 mit der Kombination Einhand Faustschild. Die gezeigten Techniken bestechen durch hohe Geschwindigkeit, knappe Eleganz und absolute Effizienz. Man kann hier deutlich erkennen, dass es sich nicht um versportlichtes Gesellschaftsfechten, sondern eine Kampfkunst auf hohem Niveau, die auf maximale Ernstfalltauglichkeit optimiert wurde, handelt. Dies ist ein deutlicher Beleg dafür, dass es spätestens um 1320 bereits eine ausgeprägte Kampfkunst für den Kampf mit Schwert und Schild gab. Man kann nur spekulieren, wie weit die Wurzeln dieser Kampfkunst zurückreichen. Es kann aber offensichtlich als gesichert angenommen werden, dass keine kriegerische Kultur, die eine Waffe wie das Schwert, die hohe Kunstfertigkeit in der Herstellung erfordert, hervorbringt, diese Waffe wie eine stumpfe Keule benutzen wird. Ein Schwert, das ohne Konzept zum reinen Draufschlagen genutzt wird, verliert einen Großteil seines Kampfwertes und fällt damit weit hinter Wuchtwaffen und Äxte zurück. Damit soll nicht ausgedrückt werden, dass es keine ausgeklügelten Techniken für Äxte und Wuchtwaffen gegeben hätte, nur sind solche Waffen auch ohne diese wirkungsvoller.

Nach dem I33 erscheint das erste erhaltene Fechtbuch zum Langen Schwert, landläufig auch Anerthalbhänder genannt, im Jahre 1389. Dieses Buch wird dem Meister Johann Lichtenauer zugeschrieben, spekuliert wird über eine Mitarbeit, und das Ausmaß der selbigen des Meisters Hanko Döbringer. Unabhängig des Verfassers findet sich im Vorwort folgender Text: »Und vor allen Dingen sollst Du merken und wissen dass da nur eine Kunst des Schwertes ist, und die mag vor manchen hundert Jahren gefunden und erdacht sein. Sie ist Grund und Kern aller Kampfkunst und Meister Lichtenauer beherrschte sie vollendet. Er hat sie nicht selbst erfunden und erdacht. Vielmehr hat er manches Land durchfahren und durchsucht um dieser echten und wahrhaften Kunst willen. Und diese Kunst ist vollständig und vollendet.« Durch dieses Zitat ist Lichtenauer der früheste namentlich bekannte Fechtmeister, was für die Deutsche Schule die Bezeichnung Lichtenauer Tradition prägte. Thalhoffer, der im 15. Jhd. lebte, lernte und lehrte nach eben diesem Stil, wobei noch offen ist, ob er ein persönlicher Schüler Lichtenauers war.. Also wäre das eingangs erwähnte »Fechten nach Thalhoffer« korrekterweise »Fechten nach Lichtenauer«, wenn man es schon an einer Person festmachen will. Gleichzeitig wird durch diese Textstelle aber klar, dass Lichtenauer diese Kunst selber bei verschiedenen Meistern gelernt hat, sie also schon eine gewisse Zeit Bestand gehabt haben muß.

Bei näherer praktischer Beschäftigung mit beiden Systemen fallen diverse Verwandtschaften der beiden Systeme auf. Auch wenn die Erkenntnisse aus dem einen Buch nicht vollkommen auf das andere übertragbar sind, kann man annehmen, dass beide auf dem selben Kampfstil fußen und jeweils für die Waffen optimiert wurden. Um die Entwicklungen der Kampfstile zu verstehen, ist es hilfreich, sich die Quellenlage zu Schwertern im 13. und 14. Jhd. anzusehen. Trifft man in früheren Zeiten im deutschen Raum fast ausschließlich auf einhändig zu führende Schwerter, die quasi ein Schild für den zweiten Arm fordern, so tauchen ab 1280 vermehrt Anerthalbhänder auf. Die ersten Anerthalbhänder sind noch hauptsächlich Einhänder, die für die Option, zweihändig geführt zu werden, verlängerte Griffe besitzen. Alsbald aber wächst auch die Klinge und es entwickeln sich die frühen Formen des Langschwerts. Die Niederschrift Lichtenauers Lehren geschieht also grob 110 Jahre nach dem Auftauchen der ersten Langschwerttypen. Es wäre nun äußerst naiv, anzunehmen, dass eine Kriegerelite, wie sie die Ritter im 13. und 14,. Jahrhundert darstellten, von hochentwickelter Fechttechnik mit Schwert und Schild auf brachiale Gewalt mit einem zweihändig zu führenden Schwert umstiegen. Vielmehr ist anzunehmen, dass die erprobten Techniken, welche – wahrscheinlich nur zum Teil - im I33 niedergeschrieben wurden, mit der neuen Waffe ausprobiert wurden. Manche Techniken lassen sich direkt übertragen, andere finden nach gewisser Modifikation ihr Äquivalent. Später kamen dann nach und nach eigene Techniken hinzu, die rein auf den Eigenschaften eines zweihändig geführten Schwertes basierten, bis sich daraus das entwickelte, was Lichtenauer auf seinen Reisen lernte und zu Papier brachte. Stand (03.05.2005) Literaturliste The Sword in the Age of Chivalry (Ewart Oakeshott) The Boydell Press Records of the Medieval Sword (Ewart Oakeshott) Boydell Press Codex Manesse (Ingo F. Walther) Insel, Frankfurt Andere Quellen AEMMA - Academy of European Medieval Martial Arts Die AEMMA betreibt aktive Rekonstruktion historischer Kampftechniken. Viele erhaltene Fechtbücher des MNiottelalters und der Renaissance können in der Knowledge Base eingesehen werden.

Küche im Mittelalter

"Er mokierte sich auch nicht wie seine Brüder über den täglich gereichten Brei. Dieser Brei war ein Tribut des Vaters an vergangene Zeiten. Eigentlich hätten sie statt Brei etwas mehr Fleisch auftischen können, aber der Brei gemahnte an jene schlechten Jahre, in denen die Familie in die unteren Schichten abzurutschen drohte, damalas, als das unglückselige Papier erfunden wurde ..." Aus Trimalchios Fest, S. 24, G. Lübbe Verlag; Die Speisen an den Tafeln der Herren und den Tischen des Volkes In der Literatur finden sich immer wieder Abhandlungen über großartige Speisenfolgen, die aufgetischt wurden, um Gäste zu bewirten; dabei muss aber unterschieden werden zwischen dem, was als "Herrenspeisen" und "Bauernschmaus" bezeichnet werden kann. Als "Herren" wurden in diesem Zusammenhang Adlige, Landbesitzer, Menschen mit Verfügungsgewalt, Geistliche und Freie bezeichnet. Unter den Begriff "Bauern" fällt in diesem Zusammenhang jeder Arbeiter, der in Abhängigkeit war von seinem Lohnherren, Lehnsherren, auf dem Land arbeiten musste. Als am Ende des 13. Jahrhunderts die Grenzen der Stände nach und nach durchlässig wurden, sind die Herren bestrebt, die Bauern an den heimischen Herd zu erinnern. Der Satiriker Helbling lässt es sich nicht nehmen, die Bauern, die von einer Herrenspeise naschen, mit einem katastrophalen Unwetter zu vergleichen: "Den Bauern bestimmt man zur Speise Fleisch und Kraut und Gerstenbrei; ohne Wildbret sollten sie sein, am Fasttag Hanf, Linsen und Bohnen; Frisch in Öl sollten sie schon die Herren essen lassen, das war so Brauch. Nun essen sie mit den Herren alles, was man Gutes finden kann. Das ist für das Land ein Hagelschlag."

Der allgegenwärtige Brei - in manchen Haushalten war Brei die einzige Mahlzeit des Tages - drei- bis viermal täglich und das bis weit in das 18. Jahrhundert hinein, bis er durch die Kartoffel ersetzt wurde. Nicht nur im Mittelalter ernährten sich die ärmeren Menschen von Brei. In der Römerzeit hatte der Status des Breis eine Wandlung erfahren: vom Lebensmittel für alle wurde er zur Speise für die Armen. Dabei darf man den Brei nicht mit unserer heutigen Vorstellung von Brei vergleichen: er war sehr steif bis schnittfest, nicht breiig im Sinne des Wortes wie wir es heute verstehen. Zum Brei wurde Gemüse, saurer Kohl und Fleisch gegessen und es war beleibe nicht unerheblich, woraus der Brei an sich bestand. Aus einem irischen Gesetzestext aus dem 8. Jahrhundert ist noch genau zu verfolgen, wer welchen Brei essen durfte: "Die Kinder der unteren Schichten bekommen gerade ausreichend viel Brei aus Hafermehl und Buttermilch oder Wasser, zu dem alte Butter gegeben wird. Die Söhne der Oberschickt gekommen Brei satt, aus Gerstenmehl und frischer Milch, dazu frische Butter. Die Söhne von Königen bekommen Brei aus Weizenmehl und frischer Milch, dazu Honig." Wie Brei ist uns Eintopf aus frühesten Zeiten bekannt und ebenso wie dieser war er vornehmlich eine Armenspeise, bis er durch kostbare Zutaten zur Fürstenspeise avancierte. Weltweit köchelten die Kulturen ihre Eintöpfe in einem Topf über einem stetig flackernden Feuer - Araber und Chinesen verwendeten dazu einen doppelten Topf: oben wurde Reis oder Couscous gegart - mit den aufsteigenden Dämpfen der darunter, in einem zweiten Topf, kochenden Gemüsesorten und Fleisch. Dass der Eintopf so beliebt war, hat auch einen praktischen Grund - die Küchen des Mittelalters - selbst fürstliche und herrschaftliche Küchen - besaßen nur eine offene Feuerstelle - später den Kamin - über der ein großer Kessel an einer schwenkbaren Vorrichtung angebracht war. Nichts war einfacher, als alle Zutaten, die man erstehen konnte, in den Topf zu geben und damit eine starke Brühe über Tage zuzubereiten - die je nach Geschmack der neu hinzugegebenen Zutaten täglich ein wenig anders schmeckte. Weisses Brot und Getreideschrot Am Brot scheiden sich die Geister. Finden wir heute in südlichen Ländern eigentlich fast ausschließlich Weißbrot auf den Tischen, so sind nördliche Völker auf ihre Brotvielfalt stolz, können überhaupt nicht verstehen, wie tagein, tagaus, immer wieder weisses Brot gereicht werden kann - über Geschmack lässt sich bis heute nicht streiten ... Das weisse Brot, aus fein gemahlenem Weizenmehl hergestellt, war in alten Zeiten (nicht nur im Mittelalter) für den Fürsten- und Herrentisch reserviert. Dunkle Brotsorten, vornehmlich Roggenbrot kam auf den Tisch der Bauern. Hier muss das Antoniusfeuer erwähnt werden, das "merkwürdigerweise" fast ausschließlich arme Leute und Bauern befiel. Der Name "Antoniusfeuer" bezeichnet die Vergiftung durch den Mutterkornpilz. Im Mittelalter nahm diese (oft todbringende) Krankheit seuchenartige Auswüchse an - besonders nach Hungersnöten, verregneten Sommern, etc. - man nahm in die Ernte alles auf, was an Korn zu ernten war. Das das Mutterkorn besonders kurz vor der Ernte am meisten Gift enthält, kam es nach den Ernten zu schlimmsten Ausmaßen des Antoniusfeuers, das in zwei Formen auftreten kann. Die in Deutschland häufigere Form betraf das Nervensystem und führte meist zum Tod. Erst im angehenden Barock entdeckte ein holländischer Arzt den Zusammenhang zwischen Mutterkorn und Antoniusfeuer. Als Heilmittel gegen die Seuche wurde neben Wagenfett auch Chlorweiß empfohlen - dass die Seuche ungehindert, eher gefördert und unterstützt, weiter hausen konnte, liegt auf der Hand. Doch der Hang zum Chlor ist enger mit den Brotsorten verknüpft als allgemein angenommen. So manch bauernschlauer Bäcker weißte sein dunkles Roggen- oder Haferbrot mit Chlor und verkaufte es als teures Weizenbrot. (Es wurde auch gern mit Kreide, gemahlenen Knochen und weißem Blei gebleicht.) Da zu diesen ungesunden Bleichmitteln auch manchmal getrocknete Fliegen statt Rosinen eingebacken wurden, stehen die drakonischen Strafen, die Bäckern beim Entdecken dieser Betrügereien anstanden, in etwas neuem Licht .... Auch wer zu leichtes Bot backen wollte oder gar tat, wurde vom Arm des Gesetztes sofort eingezogen - mancherorts gab es dafür lediglich (saftige ) Geldstrafen - in der Schweiz wurden die betrügerischen Bäcker in einem Korb über einer Jauchegrube aufgehängt. Wer den Korb verlassen wollte, musste wohl oder übel vor der Menge in die Grube springen. Um dem Schindluder Einhalt zu gebieten, schlossen sich die Bäcker als erste Handwerksgruppe zu Innungen zusammen, um eine Art Selbstkontrolle auszuüben und den Beruf der Bäcker nicht in Verruf geraten zu lassen. Aus diesen Innungen gingen die Brotschätzer und Brotschaumeister hervor, die ihre Innungsmitglieder genau auf die Finger sahen.

Untrennbar mit der Herrentafel ist das Wildbret verbunden. Nur den Adligen vorbehalten, kommt es in der Literatur ständig auf den Tisch der Herren - in Wahrheit machte der Wildanteil der Adelsspeisen knappe 5 % aus, später in den Städen sogar nur bis zu 3 %. Es klingt einfach zu schön, wenn von Fasanen, Schwänen, Wildenten, Tauben und Hirschen die Rede ist - die Wirklichkeit brachte Hühner, Gänse, Schaf- und Ziegenfleisch auf die Tafel (auch nicht zu verachten). Schweineschmalz und Speck gehörten der bäuerlichen Bevölkerung, die Herren beschränkten sich auf Öl, später dann auch auf Butter. (Erstaunlich in diesem Zusammenhang ist die Hartnäckigkeit, mit der sich Butterfraktionen von anderen Fett-Essern auch in unserer Zeit noch trennen ...) Dass den Bauern auch ihr Anteil Fleisch zugestanden wurde, ist sehr löblich, doch archäologische Funde zeigen auf, dass die bäuerliche Bevölkerung sich doch mehr von Gerstenbrei und Gemüse ernährt hat, denn von Fleisch. Eine Besonderheit der mittelalterlichen Küche sind die Hohlbraten. Wenn wir von Gebratenem am Spieß und vom Rost sprechen und/oder lesen, denken wir kaum daran, dass die zahnärztliche Versorgung im Mittelalter mehr als kläglich war. Doch wie seine nicht vorhandenen Zähne in ein Stück zähen Braten rammen? Abhilfe schaffte man mit einer pfiffigen Methode: Fleisch wurde im Mörser zu Brei gestampft, mit Mehl und Ei eingedickt und dann in Form eines Ochsen oder Schafes kunstvoll an den Spieß geformt. Auch mit Fisch wurde zum Teil so verfahren - der Fischbrei wurde dann in die kunstfertig abgezogene Haut des Fisches gefüllt, der Fisch dann gesotten, gegart oder gebraten. Dem Zahnwerk der Zeit entsprechend wurde Gemüse auch meist als Pürree gereicht - gekocht, bis es zerfiel und dann u.a. mit Mehl und Ei vermengt. Erst Martino (siehe Grosse Meister) brachte die Neuerung, Gemüse in kleinen Stücken und nicht als Pürree zu servieren, auf den Tisch. Merkwürdig erscheint uns heute auch, dass Fleisch oft gebraten und dann in Brühe weitergekocht wurde - der Knusper verlor sich selbstverständlich bei dieser Prozedur oder aber gekochtes Huhn wurde mit Teig umhüllt und dann in Suppe gegart. Bei diesen Methoden des zweifachen Zubereitens verliert sich der Eigengeschmack enorm - möglicherweise ist auch hierin der Grund für das starke Würzen in der mittelalterlichen Küche zu finden.

Untrennbar mit der mittelalterlichen Küche sind Gewürze verbunden. Eine Grenze zwischen Herrschaftsküche und Bauernschmaus ist hier nicht vonnöten - die Gewürze waren nur für die Reichen erschwinglich. Der Pfeffer steht hier an oberster Stelle, was die Verfügbarkeit und den relativ günstigen Preis anbelangt. Manch einer wurde durch den Import von Pfeffer reich und manch einer kam dafür an den Galgen: ein beliebtes Mittel, die Pfefferbestände zu strecken, war, getrocknete Beeren unterzumischen. Wer dieses Betruges überführt wurde, wurde seines Lebens nicht mehr froh. Neben dem Pfeffer gehörten Zimt, Kardamom, Ingwer, Galant, Nelken, Muskatnuss und Muskatblüte zu den beliebtesten Gewürzen. Der Safran muss gesondert erwähnt werden - er war viermal so teuer wie die bereits nicht gerade preisgünstige Muskatnuss (Safran kostete in den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts ca. 180 Kreuzer, was dem Wert eines Pferdes entspricht, Muskatnuss war bereits für 48 Kreuzer zu erstehen.) Da wir in den meisten Kochbüchern dieser Zeit der Mengenangaben entbehren, können wir uns nur auf spätere Kochbücher stützen und erahnen dennoch, dass die gewürzten Speisen des Mittelalters für unseren heutigen zarten Gaumen und Geschmack doch zu deftig bis zu scharf gewesen wären. Von den - für uns - ungewöhnlichen Vermengungen abgesehen. An dieser Stelle muss eine Theorie erwähnt werden: durch die langen Transportwege der Gewürze von Asien nach Europa, bis sie schließlich die Küche erreichten, gehen manche Autoren und Wissenschafter heute davon aus, dass die ätherischen Öle der Gewürze zu einem großen Teil bereits verflogen sein könnten und deshalb wahre Unmengen davon gebraucht wurden, um den typischen Geschmack zu erreichen. Die Gewürze dienten jedoch nicht nur der Zurschaustellung von Reichtum - sie deckten auch unangenehme Düfte ab, die dem bisweilen stark überlagerten Fleisch und anderen Ingredienzien gerne anhaftete .... und zu saurer Wein wurde mit Blüten und Rosenwasser, Honig und Gewürzen in den Stand der edlen Getränke erhoben. Da den Menschen des Mittelalters zu starker Haugut an Fisch und Fleisch als Krankheitsquelle durchaus bekannt war, wurden viele Fleisch- und Fischvorräte eingesalzten, um sie länger haltbar zu machen - die Gewürze sollten also auch den starken Geschmack des Salzes übertönen. Der Hase liegt seit jener Zeit im Pfeffer - zumindest das Sprichwort kennen wir aus jenen fernen Zeiten .... besagte es ursprünglich doch nichts anderes, als dass an einer Situation nichts mehr zu ändern wäre - und was ist fataler und aussichtsloser als bereits gewürztes, gepfeffertes Essen wieder vom Gewürz zu befreien? Die Kräuter in der Küche nehmen eine Sonderstellung ein. "Die Freunde der Ärzte und der Stolz der Köche" soll Karl der Große über die Kräuter gesagt haben. Dieser kleine Satz zeigt deutlich auf, dass Kräuter nicht nur zum Würzen der Speisen gedacht waren. Die Heilkraft der Kräuter wurde verehrt, Heilmittel gegen Krankheiten waren ohne Kräuter undenkbar. Doch wie das Zitat schon sagt - auch die Köche erkannten den Wert der Kräuter. Südländische Kräuter wie Majoran, Basilikum und Thymian - heute untrennbar mit exzellenter Kräuterküche verbunden - waren im Mittelalter in den nördlichen Ländern kaum bis überhaupt nicht bekannt. Dafür wurden auch Kräuter verwendet, die wir heutzutage nicht mehr kennen. Petersilie (beliebteste Kräuterpflanze des Mittelalters), Minze, Dill, Kümmel, Liebstöckel, Bohnenkraut, Fenchel und Salbei kennen und schätzen wir heute noch so sehr wie damals, Brennnessel und Ringelblume kämpfen seit Jahren um alte Werte und gegen das Vergessen, doch wer von uns verwendet heutzutage Orach, Dragun, Pimpinelle, Zuckerkraut oder Malvenblüten?

Auch um die Küche und ihre Rezepte rankt sich so manch eine Legende. Einer der schönsten dürfte von Marco Polo handeln, der 1295 von seiner Asienreise auch das Rezept für gefüllte Teigtaschen und Fäden aus Teig mitbrachte. Angeblich fand sein Bericht die offenen Ohren venezianischer Küchenmeister, die fortan unermüdlich Wasser, Mehl, Eier, Öl und Salz vermengten, bis sie die richtige Konsistenz des Teiges für Nudeln herausgefunden hatten. Wir wissen nicht, ob dies den Tatsachen entspricht oder ob die Nudeln nicht aus dem Arabischen Raum zu uns kamen - von Kreuzfahrern und Handelsreisenden mitgebracht. Tatsache aber ist, dass die Teigwaren schon bald nicht mehr aus der Küche wegzudenken waren. Besonders italienische Köche schätzten die Pasta. Allerdings wurden noch im 15. Jahrhundert Verbote erlassen, Teigwaren herzustellen: war eine Ernte besonders schlecht ausgefallen, wurde das Mehl für Brot benötigt. Ab der Renaissance konnte der Triumphzug der Nudel jedoch nicht mehr aufgehalten werden ....

Trocknen, Räuchern und Einsalzen waren als Konservierungsmethoden im Mittelalter bekannt. Getrocknet wurden vornehmlich Obst - auch Birnen, Äpfel und Kirschen - und Gemüse. Getrocknet oder im Ofen gedörrt wurden sie für lange Zeiten haltbar gemacht, in der Küche gerne in Wein eingelegt verwendet. Geräuchert wurde Fisch, Fleisch und Wurst - eingesalzten dagegen bevorzugt Seefische, die zu Fastenzeiten ins Inland befördert wurden. Aber auch manche Gemüsesorten wurden eingesalzten - so zum Beispiel dicke Bohnen und Erbsen, Kohl hingegen wurde eingesäuert (in Salzlake gelegt). Unser heutiges Kompott findet hier seine Ursprünge. Früchte wurden mit Ingwer und Galgant gewürzt eingekocht und als cumpost bezeichnet. Doch wurden die Früchte sogar noch weiter eingedickt, bis eine schnittfeste Masse entstand - die ersten Vorläufer des Konfekts. Auch das Schlachten des Viehs war an die Jahreszeiten gebunden. Schlachtmonate waren Oktober und November, um zum einen das Vieh nicht durch den Winter füttern zu müssen, zum anderen, um die Naturalabgaben leisten zu können, die Anfang November abzugeben waren - die Martinigans hat hier ihre Ursprünge.

Für uns heute undenkbar, nahmen die Fastentage mehr als ein Drittel des Jahres ein. Mittwoch und Freitag waren zudem feste fleischfreie Tage. Das Fasten bezog sich nicht nur darauf, kein Fleisch zu sich zu nehmen, sondern auch auf Eier, Milch und Milchprodukte wie Käse und Quark. Findige Köche zeigten sich damals bereits erfindungsreich und kreierten Fischspeisen, die so gewürzt wurden, dass sie nach Fleisch schmeckten, erfanden "falsche" Eier und suchten nach Auswegen aus dem strengen Regelwerk. Besonders die Geistlichkeit und ihre Köche zeigten sich hier findig: so wurde die Definition der Wassertiere erweitert und der Biber diesen Tieren zugeordnet (sein geschuppter Schwanz ging als Fischschuppen durch). Erst ab 1491 sind Milch und Eier gestattet - doch wird es nicht gerne gesehen. Zu diesen gewöhnlichen Fastentagen und Fastenregeln kommen auch Sonderregeln für bestimmte Gruppen, insbesondere geistliche Orden zustande. Den Benediktinern war es zum Beispiel nicht erlaubt, vierfüßige Tiere zu essen - den Mönchen wohlgemerkt, nicht dem hohen Klerus. Die Hühner waren dieser Regel nicht leicht einzuordnen, bis im 9. Jahrhundert der Bischof von Mainz, Hrabanus Maurus, eine Lücke im Gesetz fand: Vögel und Fische wurden von Gott am gleichen Tag erschaffen, also sind sie der gleichen Gattung zuzuordnen und dürfen "aus den Tiefen des Suppentopfes hervorkommend, wie die Fische aus den Tiefen des Meeres gekommen sind ..." auch verspeist werden.

Gefärbte Speisen waren wie Schaugerichte äußerst beliebt und im Gegensatz zu diesen äußerst einfach herzustellen. Wappen und Familienfarben, ganze Gemälde wurde auf Kuchen und Torten gemalt, Süßspeisen wie Mandelmilchgelee in verschiedenen Farben getönt, aber auch Hühner, Fisch und Fleisch wurden gefärbt. (Dreifarbiges Mandelmilchgelee finden Sie unter Rezepte des Mittelalters). Die gängigsten Färbemittel:

Grün: Petersilie oder Spinat

Schwarz: geriebener Lebkuchen oder Schwarzbrot, Nelkenpulver oder schwarzer Kirschsaft

Rot: Obsäfte, Beerensäfte, rote Beete

Gelb: Safran oder Eigelb mit Mehl

Braun: Zwiebelschalen

Gerne wurde auch vergoldet und versilbert - selbstverständlich nur von Köchen, deren Herren auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen konnten. Dass Petersilie in Marzipan zu gewissen geschmacklichen Veränderungen führt war allerdings weniger von Bedeutung - auf das Aussehen kam es an. In der Natur des Färbens von Speisen lag auch allerdings auch das Kuriose. So wurde eine Festgesellschaft in Florenz durch den erfindungsreichen Färbemeister beinahe vergiftet - nebst Chlor für Weiß wurde auch mit Grünspan für Grün gefärbt.

Mandel dürfen in der herrschaftlichen Küche des Mittelalters nicht fehlen. Besonders beliebt ist die Mandelmilch: aus gestoßenen Mandeln, Wein und Wasser zubereitet, bildet sie die Grundlage für viele Speisen und Saucen und wird in der Fastenzeit als Milchersatz verwendet. Marzipan - aus Mandeln hergestellt - wird im Mittelalter als Kostbarkeit verehrt. Eigentlich gilt Marzipan als griechisch-römische Erfindung. Der süße Mandelteig kommt wahrscheinlich ursprünglich aus Samos, die Römer opferten ihren Göttern kleine Mandelkuchen und Forscher sehen im pane Martius, im Märzenbrot, den Ursprung des Marzipans. Honig und Zucker Gesüßt wurde im frühen Mittelalter ausschließlich mit Honig bis hinein in das späte Mittelalter. Seit dem 8. Jahrhundert ist der Rohrzucker in Süditalien zwar bekannt, aber erst mit den Kreuzzügen verbreitet sich in ganz Europa die Kenntnis um die Rohrzuckergewinnung. Dennoch bleibt Zucker ein Luxusgut - Anfang des 15. Jahrhunderts haben 11 Pfund Zucker noch so viel Wert wie ein Pferd. Erst 1747 entdeckt Andreas Sigismund Markgraff, dass aus der Runkelrübe Zucker gewonnen werden kann, aber erst nachdem im 19. Jahrhundert die industrielle Zuckergewinnung große Mengen an Zucker bereitstellen lässt, wird Zucker ein Allgemeingut. Wer diese Umstände bedenkt, weiß um die Bedeutung der Schaugerichte - nur wer über enormen Reichtum verfügte, konnte es sich leisten, Schaugerichte, die meist nicht zum Verzehr geeignet waren, aber zu großen Teilen aus Zucker bestanden, herstellen zu lassen.

Mit Staunen lesen wir von Biberschwänzen, Haselmäusen, Störchen, Adlern und Bären, die serviert und verspeist wurden und können ein kritisches Runzeln mit den Brauen kaum unterdrücken. Wir denken daran, wie zäh Schwäne und Adler schmecken mussten, wie seltsam Siebenschläfer und Haselmaus. Doch vergessen wir dabei vor allem eines: es ging vornehmlich nicht nur um den Geschmack der Speisen, sondern um das Zurschaustellen von Reichtum anhand der Speisen. Ein flammenspeiender Pfau konnte durchaus Eindruck schinden (würde er auch heute noch tun ...) und eingelegte Bärentatzen zeugten nicht zuletzt vom Ruhm des Jägers - der selbstverständlich aus höchsten Kreisen stammte. Dazu kommen die immensen Zuckerbackwerke. Mannshohe und noch größere Bauwerke aus Zucker, Gips und Holz - nur für das Auge geschaffen - eine unendliche Verschwendung an Vorräten, aber ein gutes Mittel, das einfache Volk zu beeindrucken (Fernsehen gabs ja noch nicht ....). Dazu kamen die Feste, bei denen Fürst und Fürstin öffentlich speisten, Unmengen an Fleisch, Geflügel, Torten und Gebäck auftragen ließen und sich eben dieses auf einer Tribüne schmecken ließen - ein Schauessen. Zur Ehrenrettung sei gesagt: die Fürsten konnten selbstverständlich nicht alles selbst verspeisen und das, was ihren Dienern und Zofen entging, wurde an die Armen verteilt, die sich nicht genug daran satt sehen konnten ....

Zwei Utensilien der alltäglichen Mahlzeiten konnten sich nur schwer durchsetzen: Teller für jeden und die Gabel. Wohl gab es Holzteller für die unteren Stände und silberne oder gar goldene Teller für die Fürsten, doch speiste man eigentlich aus einer gemeinsamen Schüssel - als Unterlage statt eines Tellers diente altbackenes Brot. In diesem Zusammenhang müssen die viel erwähnten Saucen genannt werden - die Saucen des Mittelalters sind in keinster Weise mit den Saucen der heutigen Zeit zu vergleichen. Hierin ruht der Gedanke an fürchterliche Sauereien bei Tisch .... doch die Saucen des Mittelalters waren extrem dick bis schnittfest, so dass sich das Brot als Unterlage statt eines Tellers verwendet nur langsam vollsog und Tisch und Esser - zumindest die Saucen betreffend - die Speisen oft unbekleckert überstanden ... Die Gabel hatte wirklich zu leiden und gegen Vorurteile anzukämpfen. Wegen ihrer Form als Werkzeug des Teufels gesehen, von der Geistlichkeit als Hoffart angeprangert und wegen ihrer byzanntinischen Herkunft ohnehin suspekt, findet sie nur als Fleischgabel den Weg an den Tisch. Noch im Barock gibt es erbitterte Kämpfe um das Für und Wider der Gabel ... Messer hingegen wurden meist selbst mit an die Tafel gebracht - auch Frauen trugen ein eigenes Messer im Gürtel. Löffel, Salzfass und Trinkgefäße (Nicht selten musste auch an reichen Höfen das Trinkgefäß mit dem Nachbarn geteilt werden) waren somit auf den Tischen zu finden - oft reich verziert, vergoldet oder aus Silber und die Gläser aus Bergkristall. Auf den Tafeln der einfachen Leute waren Holz und Ton die Materialien, aus denen Geschirr und Besteck bestanden. An manchen bäuerlichen Tischen gab es gar nur einen Löffel für die gesamte Familie - wer nicht warten konnte oder wollte, bis der Löffel die Runde gemacht hatte, funktionierte sein Brot zum Löffel um.

Begonnen wurde der Tag mit einem Frühstück (ientaculum), das aus einem Becher Wein bestand. Erst gegen 9 Uhr morgens folgte das Frühmahl (prandium) und hier wurden dann mehrere Gänge aufgetischt, während das Mittagessen (merenda) wiederum nur aus einem Becher Wein bestand, in den nun Brot getunkt wurde. Bereits am Nachmittag, zwischen 15 und 18 Uhr, wurde das Abendessen (cena) aufgetragen - wieder aus mehreren Gängen bestehend. Diese Speisenfolge während eines Tages bezieht sich selbstverständlich wieder auf die oberen Stände. Bauern und Arbeiter konnten ihre Arbeit nicht für mehrere Mahlzeiten am Tag unterbrechen. Statt Wein am Morgen gab es Biersuppe und statt gebratenem Fleisch und Süßspeisen kamen Gerstenbrei und Gemüseeintopf auf den bäuerlichen Tisch - oft gab es nur eine spärliche Mahlzeit pro Tag. Nicht zu verwechseln sind die Gänge mit unserer heutigen Vorstellung von einem Gang. Die "Gänge" eines mittelalterlichen Menues bezogen sich auf den Gang des Personals mit dem Essen zum Tisch - aufgetragen wurden dabei mehrere Gerichte und Speisen. Die heutige Abfolge eines Menues mit einer Speise pro Gang kam erst im 18. Jahrhundert auf - als "Menue a la Russe" - aus Rußland kommend und erst als Modetorheit belacht und abgetan - so kann man sich irren ... Wer ein Gastmahl ausrichten ließ - sei es zu Taufe, Hochzeit oder Begräbnis - stürzte sich oftmals in tiefste Schulden. Um diesen Zustand ein Ende zu bereiten, wurde viele Erläße herausgegeben, die die Anzahl der Speisen der einzelnen Gänge enorm beschränkten - manchmal auch die Anzahl der geladenen Gäste. Philipp III. von Frankreich erließ beispielsweise 1279 das Gesetz "dass kein Herzog, kein Baron, kein Graf, kein Prälat, kein Ritter, kein Kleriker und sonst niemand im Königreich, welches Standes er auch sei, zum Essen mehr als drei ganz gewöhnliche Gänge ausgeben dürfe ..." Obst und Käse - nicht als Torten oder Gebäck - wurden nicht mitgezählt. Trotz dieser Verordnung wurde mit einem Gang mehr aufgetragen als wir heutzutage in einer kompletten Menüfolge reichen ....

Die Mächtigen Europas wussten ihre Köche sehr zu schätzen. In Deutschland gehörte das Amt des Küchenmeisters ab 1209 zu den vier höchsten Ämtern bei Hof, in Frankreich dienten an der Spitze der Hierarchie nur Männer höchster Ränge. Der Chef des Weinwesens kam an vierter Stelle der höchsten Ämter nach dem Kammerherrn von Frankreich, dem obersten Kämmer und dem obersten Stallmeister. Ihm folgte der Beamte der Brotverwalter, der Obermundschenk, der Großmeister der Küche, der ranghöchste Truchseß, der Restaurantchef und dann erst Marschälle und Admirale. In der Küche selbst - die Mehrzahl der bis zu 800 fest beschäftigen Bediensteten tat ihren Dienst in der Küche und den damit zusammenhängenden Arbeiten - standen die Fleischköche an oberster Stelle. Der Chef dieser sechs Männer wiederum war es, der täglich das Fleisch für den König auswählen und auftragen durfte - eine ehrenvolle und vor allem vertrauensvolle Aufgabe - vor Gift war auch damals niemand gefeit. Taillevant, dem berühmten und später geadelten Koch Karls VI. unterstanden allein in der Küche 150 Bedienstete. In England beschäftigte beispielsweise Richard II. 1000 Köche und 300 Diener, um täglich an die 10.000 Besucher des Hofes bewirten zu lassen - schwindelerregende Zahlen, die nur belegen, wie wichtig nicht nur das tägliche Brot, sondern auch die Inszenierung des Essens war.

Neben geistlicher Literatur waren es im Mittelalter vor allem Kochbücher, die - mit Fleiß geschrieben - oft und gerne kopiert und vor allem in Ehren gehalten wurden. Zwischen 1345 und 1352 entstand das uns älteste bekannte Kochbuch aus dieser Zeit, das "Buoch von guoter spîse". Als Autor gilt der Protonotar des Würzburger Bischofs, Michael de Leon, der neben seinen Pflichten, Ausgaben des Haushaltes zu notieren, auch diese Rezeptsammlung niederschrieb. Ca. 50 Jahre später entstand das "Alemannische Büchlein von guter Speise" von Meister Hansen, einer Würtemberger Koch. Es ist das erste Kochbuch des Mittelalters, das auch den Namen des Verfassers nennt. Meister Eberhard, der Küchenmeister von Herzog Heinrich III. von Bayern-Landshut - eine Handschrift ist aus der Zeit um 1495 erhalten. Um 1350 entstand eine französische Handschrift "Le Grand Cuisinier de toute Cuisine" und 1381 folgte eine englische Rezeptesammlung "Ancient Cookery". Ein weiteres Kochbuch stammt aus ebenfalls England, vom Küchenmeister König Richards II. verfasst: The Forme of Cury, ca. 1390. Aus dem 13. Jahrhundert ist eine dänische Rezeptsammlung erhalten "Libellus de Arte Coquinaria" von Henrik Harpenstreng. Ihm folgten 14 weitere dänische Autoren Anfang des 14. Jahrhunderts. 1354 erschien das (katalanische) "Libre de Sent Sovi", wobei Bedeutung des Titels und Verfasser unbekannt sind. Das berühmteste Kochbuch des Mittelalters stammt von Mâitre Guillaume Tirell (1310-1395), besser bekannt unter seinem Künstlernamen Taillevent. Er war Hochkoch von Karl VI., wurde schließlich sogar geadelt. Das Buch, verfasst zwischen 1373 und 1392, erschien erst hundert Jahre nach Entstehen und enthält neben bekannten Gerichten auch sehr kuriose Spezereien, die für den Gourmet von heute eher ungeeignet sind. Heutzutage geht die Wissenschaft davon aus, dass Taillevant nicht der wahre Urheber des Kochbuches war, da eine Schrift des "Viandier" von 1300 und er damit nicht der Ur-Autor sein kann. Doch geht man davon aus, dass er die Rezepte verfeinert und seiner Zeit angepasst und nicht nur kopiert hat.

Hühnerbeine und Knödel sollen durch die Luft fliegen, die besudelten Finger wischt man sich an Hemd und Hose ab, es darf gerülpst und gefurzt werden, nach Herzenslaune das Essen in der Luft zerrissen und verschlungen werden ... So oder ähnlich ist die heutige Vorstellung eines Ritteressens, die mit Begeisterung von pfiffigen Gastwirten angeboten und abenteuerlustigen Gästen gebucht werden. Die Wirklichkeit war sicher weniger deftig - doch noch immer kurios genug, uns bis heute zu faszinieren. Dass die Sittlichkeit nicht unbedingt mit an der Tafel Platz nahm, wenn es Zeit zum Essen war, spiegelt sich in den vielen Tischzuchten, Tischsitten und Satiren wider, die uns auch aus dem Mittelalter überliefert sind. Dass man nicht ins Tischtuch schneuzen soll hätte darin wohl kaum Erwähnung gefunden, wäre die Unsitte nicht gängig gewesen. (Mehr dazu unter Tischzuchten). Die Tafel aufheben Tische in heutigen Sinne gab es im Mittelalter nicht. Statt dessen wurden Holzböcke aufgestellt, auf die dann ein Holzbrett gelegt wurde - "die Tafel aufzuheben" bezog sich wortwörtlich darauf, das Brett hochzuheben und abzutragen. Die erste Würstchenbude Deutschlands< 1135 wurde mit dem Bau der Steinernen Brücke in Regensburg begonnen. 11 Jahre später war sie fertiggestellt und wurde im Mittelalter als "Achtes Weltwunder" verehrt. An dieses Ereignis ist jedoch eine weitere Weltneuheit geknüpft: die erste Würstelbude Deutschlands. Da die Steinmetze aus allen Teilen des Landes gekommen waren, entbehrten sie oft eines heimischen Herdes - und ein findiger Koch entdeckte eine Marktlücke - heisse Würstchen wurden fortan in einer Bude angeboten. An der Stelle der historischen Wurstküche an der ehemaligen Salzlände kann man heute noch in Regensburg eine Bratwurst essen. Aus diesen Entwickelten sich im Laufe der Jahre die im Mittelalter sehr geschätzten Garküchen, welche warme Mahlzeiten an Handwerker und hungrige Reisige verkauften, die nicht die finanziellen Mittel und/oder Zeit hatten, sich in ein Gasthaus zu begeben.

Stand (21.11.2017)

Literaturliste

Die Kochkunst des Mittelalters (Odile Redon) Panorama Verlag

Die Garküche. Braten, Backen und Kochen im Mittelalter (Leo Vogt) Carlson

Wie man eyn teutsches Mannsbild bey Kräfften hält.

Die vergessenen Küchengeheimnisse des Mittelalters (Jürgen Fahrenkamp)

Orbis Verlag Trimalchios Fest (Belinda Rodik) Gustav Lübbe Verlag

Das Fischlied

der Ronneburg

10 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir den Wein,

den ohne Wein kann Schlemmen garnicht sein.

9 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir die Wurst,

den ohne Wurst kann Schlemmen garnicht sein.

8 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir den Käs',

den ohne Käs'kann Schlemmen garnicht sein.

7 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir das Brot,

den ohne Brot kann Schlemmen garnicht sein.

6 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir das Kraut,

den ohne Kraut kann Schlemmen garnicht sein.

6 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam, da sagt der eine :"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir den Rahm,

den ohne Rahm kann Schlemmen garnicht sein.

5 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir das Fleisch,

den ohne Fleisch kann Schlemmen garnicht sein.

4 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir den Fisch,

den ohne Fisch kann Schlemmen garnicht sein.

3 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir die Soss',

den ohne Soss' kann Schlemmen garnicht sein.

2 kleine MiM´s schlemmen im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir den Schnaps,

den ohne Schnaps kann Schlemmen garnicht sein.

1 kleiner MiM Schlemmt im Saal,

mjam, mjam, mjam ,mjam,

da sagt der eine :

"Ihr könnt mich mal;

mjam, mjam, mjam, mjam,

ich geh jetzt raus und hol mir Leute her,

den ohne Leute geht Schlemmen garnicht mehr.

1 großer Saal mit Essen drin,

da ist ja garkein MiM mer drin,

da kommen 10 und freuen sich:

"Endlich ein gedeckter Tisch!"

10 kleine MiM´s schlemmen im Saal .....

Stand (25.02.2008)

| Je chante par couverture, | Ich singe und verstelle mich dabei, |

| Mais mieulx plourassent mi oeil, | aber meine Augen möchten lieber weinen, |

| Ne nul ne scet le traveil, | und niemand kennt die Qual, |

| Que mon pouvre cuer endure, | die mein armes Herz erduldet, |

| Je chante par couverture, | ich singe und verstelle mich dabei. |

Stand (21.11.2005)

Mir tout endeclîchen wê

Aus "Winterlieder“Neidhart von Reuental (ca. 1190 -1240)

Mir tout endeclîchen wê,

daz den winder niemen des erwenden mac,

er entwinge uns abe beide bloumen unde klê,

dar zuo mangen liehten wünneklîchen tac(deist mîn ungehabe):

die beginnent leider alle trouben;

hin gescheiden ist ir zil. Bickelspil will sich aber in der stuben uoben.

Pilgerlied zum Jacobsweg

Version der Tegernseer' Handschrift aus dem 15. Jh.

Wer das elent bawen wel,

der heb sich auf und sei mein gsel wol auf sant Jacobs straßen!

Zwei par schuoch der darf er wol,

ein schüssel bei der flaschen.

Ein breiten hut den sol er han und on mantel sol er mit gan,

mit leder wol besetzet.

Es schnei, es regn, es wehe der wind, daß in die luft nicht netzet.

Sack und stab ist auch dabei, wer luog, daß er gebeichtet sei

| "Premier" Quand je bois du vin clairet, ami tout tourne, tourne, tourne, tourne, aussi désormais je bois Anjou ou Arbois, Quand je bois du vin clairet, ami tout tourne, tourne, tourne, tourne, aussi désormais je bois Anjou ou Arbois, chantons et buvons, à çe flaçon faisons la guerre, chantons et buvons, mes amis, buvons donc! Quand je bois du vin clairet, ami tout tourne, tourne, tourne, tourne, aussi désormais je bois Anjou ou Arbois, | Ach der gute kühle Wein macht alles kunterbunt im Kopf sich drehen, trinkt mit uns und schenke ein Anjou und Arbois. Ach der gute kühle Wein macht alles kunterbunt im Kopf sich drehen, trinkt mit uns, und schenket ein Anjou und Arbois. Singt und trinkt mit uns und leert die Flasche bis zum Grunde, singt und trinkt mit uns den Wein, schenket ein! |

| "Second" Le bon vin nous a rendu gais, chantons, oublions nos peines, chantons! Le bon vin nous a rendu gais, chantons, oublions nos peines, chantons! En mangeant d'un gras jambon, à çe flaçon faisons la guerre! Le bon vin nous a rendu gais, chantons, oublions nos peines, chantons! | Ach der gute kühle Wein! Schenkt ein und leert den Becher bis zum Grunde! Ach der gute kühle Wein! Schenkt ein und leert ihn bis zum Grunde! Hat man auch ein Schinkenbein, wie schmeckt der Wein in guter Runde! Ach der gute kühle Wein! Schenkt ein und leert ihn bis zum Grund! |

| "Troisième" Buvons bien, buvons mes ami, trinquos, buvons, gaiement chantons! Buvons bien, buvons mes ami, trinquos, buvons, gaiement chantons! Buvons bien, buvons mes ami, trinquos, buvons, gaiement chantons! |

Stand (21.11.2005)

Städtisches Leben im Spätmittelalter

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Zeit des beginnenden Spätmittelalters, genau genommen mit dem Zeitrahmen von etwa 1300 bis 1335 n.Chr., kurz vor Ausbruch der ersten großen Pestwelle; alle Angaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf das Gebiet des heutigen Deutschlands. Sie soll jedoch kein gewöhnlicher Abriss der Geschichte sein, sondern sich in erster Linie mit dem Alltag der Bürger Deutschlands beschäftigen; Dinge aufzeigen und dem Leser näher bringen, die in den meisten Geschichtsbüchern unerwähnt bleiben. Diese erzählen in der Regel nur von den Herrschaftsverhältnissen und Verwaltungsmerkmalen der damaligen Zeit. Das hat zur Folge, daß man sich nur schwerlich vorstellen kann, wie einem als unadeliger Mensch das Leben widerfahren hat. Dort setzt meine Arbeit an; schildert Lebensumstände, Berufswelt und Stellungen innerhalb der breiten Bevölkerung, wobei ich mich insbesondere auf das Bürgertum konzentrieren werde. Aus diesem Grund werden auch nur die nötigsten politischen und geschichtlichen Hintergründe zu Beginn angeschnitten; zusätzlich kläre ich im Vorfeld einige geläufige Vorurteile über die damalige Zeit.

Die Kreuzzüge waren beendet, den seltener gewordenen Aufrufen folgten nur noch wenige. Dafür pilgerten nun zahlreiche Gläubige ins Heilige Land, was sich im religiös- politischen Bereich stark auswirkte. Um etwa 1337 sollte der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England ausbrechen, was sich bereits einige Jahre zuvor durch Erbstreitigkeiten ankündigte. An vielen Orten des nordeuropäischen Festlandes herrschte noch immer die Dreiständewirtschaft; jedoch begann dieses System zu schwanken. Es gab immer mehr Aufstände zwischen Bauern und Lehnsherren. Die Menschen wollten Unabhängigkeit und das Recht, eigenen Boden zu besitzen, von dessen Ertrag sie alleinig profitieren konnten. Zusätzlich ermöglichte die in der Mitte des 13. Jahrhunderts eingeführte Geldwirtschaft nun auch Unadeligen zu Reichtum zu gelangen. So schlich sich Schritt für Schritt eine Selbständigkeit in der Bevölkerung ein, auch wenn anfangs nur wenigen Erfolgreichen diese neue Freiheit vergönnt war. Der Handel entwickelte sich sowohl innerhalb des Landes als auch außerhalb mit östlichen Ländern weiter. Die Städte erhielten nach und nach das Selbstverwaltungsrecht, so daß neben dem feudalistischen Adelsstand nun auch das Bürgertum entstehen konnte.

Das Bindeglied zwischen Politik und Religion stellten die Ritterorden dar. Sie waren ins Leben gerufen worden, um die Christen, die seit der Einnahme Jerusalems 1099 mit Ende des Ersten Kreuzzugs vermehrt ins Heilige Land pilgerten, zu schützen. Der erste der Orden war der der Johanniter, ihm folgten bald darauf die Templer Heiligenikone und der Deutschritterorden. „Die Ordensmitglieder hatten nach Ablegung des Gelübdes der Keuschheit und der Armut gelobt, ihr Leben dem Kampfe gegen die Ungläubigen zu weihen.“ Zu der Zeit, der ich mich bei meiner Arbeit widme, waren die Templer bereits dem Untergang geweiht. 1307 wurde ihr Ordensgroßmeister hingerichtet. Nachdem praktisch alle Heiden entweder umgebracht oder zum Christentum bekehrt worden waren, stellte die römisch- katholische Kirche im mittelalterlichen Deutschland die einzige Religion dar, sieht man einmal von den wenigen Juden ab. Diese waren zwar toleriert, in manchen Städten in ihrem Dasein als Händler und Pfandleiher sogar angesehen, „sie hatten jedoch als Minderheit auch ihre Feinde“ 2. Mit der Zunahme des Handels nahm zwar einerseits ihr Wohlstand zu, andererseits zogen sie dadurch Neider förmlich an. Bereits damals waren jüdische Bewohner verpflichtet, sich mittels Spitzhut und gelbem Stofflicken auf der Kleidung für jeden kenntlich machen. So ist es nicht verwunderlich, daß das Volk sie häufig für Missernten und Krankheit verantwortlich machte und verfolgte. Eine weitere wichtige Stellung hatten die Klöster. In sie trat man als Mädchen bereits im Alter von 7 Jahren ein. Jungen folgten etwas später, und bekamen ein Jahr darauf mit dem abgelegten Gelübde die so genannte Tonsur. Dabei erhielten sie den typischen Haarschnitt, bei dem eine kreisrunde Stelle auf dem Kopf kahl geschoren wurde. Die Kirche hatte also großen Einfluss auf das damalige Leben, auch wenn ihre Anhänger wohl oft mehr Unterwürfige und Anpassende als Gläubige waren.

Zwar ist es richtig, dass die Heilige Inquisition bereits seit dem Hochmittelalter aktiv war. Diese verfolgte aber kaum vermeintliche Hexen, sondern primär Ketzer, die andere religiöse Lehren verbreiteten oder der Bevölkerung von der christlichen Kirche abrieten. Hatte man doch einmal ein Weib gefasst, dem man unterstellte mit dem Teufel im Bund zu sein, so wurden dubiose Verfahren angewandt, um herauszufinden, ob sie denn redlich war. Man warf die Frauen beispielsweise ins Wasser: ging sie unter, so war sie ehrlich, doch schwamm sie an der Oberfläche war sie nach landläufiger Meinung mit schwarzer Magie behaftet. Ertränken war neben dem Hängen und Vierteilen die populärste Tötungsart. Die bekannten Scheiterhaufen aber begann man erst zu Beginn der Renaissance aufzuschichten.

Insbesondere der Adel liebte bunte, zum Teil gar schrille Farben die Kleidung bezüglich. Das bekannteste Beispiel hierfür dürfte wohl das Purpur sein. Aber auch die Bevölkerung nahm diese modische Erscheinung, zum Unwillen der Reichen, nach Möglichkeit an. Wer einmal mit Naturfarben gefärbt hat, wird dies auch gerne glauben. Insbesondere Orangetöne sind mit einfachen Mitteln in hoher Farbbrillianz möglich. Auch gelb war an sich nicht schwierig zu Färben- diese Tönung war in vielen Regionen jedoch Randgruppen wie Prostituierten oder eben auch Juden vorbehalten.

Diese Aussage trifft fast nur auf kirchliche Bauten sowie Burgen und Gutshöfe zu. Die Profanbauten bestanden entweder komplett aus Holz oder Hochmittelalterliche Hausrekonstruktion, Archeon, Niederlande hatten ein Fachwerk, dessen Zwischenräume mit Weidengeflecht und Lehm ausgefüllt waren. Folge daraus war, daß Nutzungsrechte für Wälder grundlegende Bedingungen für eine gute Stadtentwicklung waren. Dies macht der Ausspruch eines Nürnberger Chronisten deutlich, demnach sei jedermann „bekannt, daß ohne diese Wäld die Stadt Nürnberg nit hätte können aufkommen, daher in alten Briefen gemeldet wird, daß die Stadt Nürnberg auf diese Wäld gestiftet sei."

Dieser Bereich mittelalterlichen Lebens ist stark mit Vorurteilen behaftet. Wohl war man als weibliches Mitglied der Gesellschaft nicht in einer Stellung, die mit heute zu vergleichen wäre- aber gab es denn wirklich nur schlechte Seiten des Frauseins?

Ein Weib der damaligen Zeit gehörte stets zwei Familienverbänden an, dem ihrer Eltern und dem ihres Gatten. Es gab nur eine Alternative zur Hochzeit- der Eintritt in ein Kloster. Entschied man sich für die Heirat, so geschah dies im Spätmittelalter in der Regel zwischen 16 und 20 Jahren. Die frühpubertäre Ehe der vorherigen Jahrhunderte wurde langsam aber sicher vollständig verdrängt. Der christliche Wandel vollzog sich ganz generell auch auf diesem Gebiet, man sah die Frau nicht mehr als reines Objekt, sondern vermehrt als Persönlichkeit. Dies änderte nichts daran, dass die Eltern und Verwandten weiterhin großen Einfluss auf die Auswahl des Partners nahmen, versuchte man durch günstige Verbindungen unter den Kindern doch Ansehen und Vermögen der Familie zu steigern. Nichtsdestotrotz blieb die Frau noch Untertan ihres Mannes, denn das Züchtigungsrecht blieb erhalten. „Man erwartete von ihm allenfalls Angemessenheit der Schläge für die Gattin. Tötung der Ehebrecherin in flagranti brachte noch nach der Bamberger Halsgerichtsordnung (1507) dem Ehemann mildernde Umstände ein.“

Mädchen blieb der Bildungsweg meist versagt. Zum einen lag das wohl daran, daß vom Adel abgesehen nur wenige wohlhabende Familien die Möglichkeit hatten, ihren Kindern diesen überhaupt zu finanzieren. Zum anderen schickte man, wenn man es sich denn leisten konnte, zuerst die Jungen zur Schule. Die Eltern hatten mit der in der Regel sehr hohen notwendigen Mitgift bei der Hochzeit der Töchter ohnehin schon eine hohe Belastung. Beides, Mitgift und Ausbildungsgebühren, war schlicht und einfach zu viel.

In erster Linie kümmerten sich die Frauen des Spätmittelalters um den Haushalt. Dieser umfasste damals einen weitaus größeren Bereich als heute. Man muss sich bewusst machen, dass noch große Teile der Menschen Selbstversorger waren. Da war einerseits der familiäre Aufgabenbereich: Kindererziehung, Kochen, Nähen. Parallel dazu noch landwirtschaftliche Arbeiten; selbst in der Stadt hielt man zumindest einige Hühner und Schweine. Und als dritter Aspekt war da dann vielleicht noch der Handwerksbetrieb des Gatten, in welchem die Ehefrau bei der Verwaltung mit anpackte. In wenigen Fällen vermochten sie auch den Schritt in die Selbständigkeit schaffen, als Näherin oder Weberin beispielsweise. Doch dies war noch die Ausnahme und sollte sich erst in den nächsten Jahrhunderten durchsetzen.

Im Spätmittelalter begann man der weiblichen Bevölkerung langsam mehr und mehr Rechte zuzusprechen. Diese Wandlung vollzog sich jedoch anfänglich nur in einigen Städten. So hatte die nieder-rheinischen Ortschaft Wesel bereits 1241 festgelegt, dass fortan mit der Ehe eine Gütergemeinschaft einhergehen sollte. Graf von Kleve bestimmte damals: „Wenn ein Bürger in der Stadt stirbt, soll der Mann das Erbe der Ehefrau, die Ehefrau das Erbe des Mannes frei, das heißt ohne Abgaben an den Herrn, empfangen; wenn beide sterben, erben die Kinder, wenn keine Kinder da sind, die nächsten Verwandten.“ Eine weitere Neuerung war, dass die Gattin volles Bürgerrecht erlangen konnte. Hierbei gab es sogar zwei Wege: sofern ihre Familie vom Land zuwanderte konnte sie beim Einzug den Bürgereid schwören; ansonsten bekam sie es beim Tod ihres Gatten von diesem vererbt, konnte das Bürgerrecht also von ihm übernehmen. All diese Erweiterungen der Rechte hatten jedoch wenig mit Emanzipation zu tun. Für die Menschen der damaligen Zeit bedeuteten Städte Freiheit; hier waren sie keinem Lehnsherrn unterstellt. Man muss sich vor Augen halten, dass der einzige Zweck vieler Neuregelungen war, das Vermögen innerhalb der Gemeinde zu halten und nicht durch beerbte auswärtige Verwandte zu verlieren. Trotz allen Modernisierungen traute man der Frau auf einem Gebiet auch weiterhin nicht: im Gericht. So durfte sie keine Urteile fällen, und auch Zeugenaussagen ihrer wurden, wenn überhaupt, nur mit dem Drittel der Aussagekraft eines Mannes bewertet.

Das Verhältnis zu den Kindern war im Mittelalter grundverschieden zu dem der Neuzeit. Man hatte kein wirkliches Verhältnis zur Kindheit, was keinesfalls bedeuten soll, daß man sich nicht um seinen Nachwuchs kümmerte oder diesen nicht liebte. Man erkannte lediglich nicht die feinen Abstufungen im Übergang von Kind zum Jugendlichen und schließlich zum Erwachsenen. „Ein solches Bewusstsein zur Kindheit gab es nicht. Deshalb gehörte das Kind auch, sobald es ohne die ständige Fürsorge seiner Mutter, seiner Amme oder seiner Kinderfrau leben konnte, der Gesellschaft der Erwachsenen an und unterschied sich nicht länger von ihr.“ Das hatte zur Folge, daß der Nachwuchs bereits mit etwa sieben Jahren das Zuhause verließ. Entweder trat er einem geistlichen Orden bei oder begann die Arbeit als Magd, bzw. Knecht in einem fremden Haushalt. Lediglich auf dem Land verblieb man oft noch länger auf dem elterlichen Hof. Wie ernst man die Kinder nahm, zeigen diverse Bräuche. In vielen Städten hielt man einmal jährlich die sogenannte Kinderzeche ab. Dabei riefen oft sogar Kaiser alle Jungen und Mädchen einer Stadt zusammen, im großzügigsten Fall zu Brot, Wein und Bier. In der Ortschaft Dinkelsbühl beispielsweise führt man dieses Ritual in ähnlicher Form auch heute noch fort.

Nach Germanischem Recht befand sich ein Kind „unter der Schutz- und Verfügungsgewalt des Hausvaters, und (ist) war (Anm. des Autors) in seiner Stellung somit der Frau vergleichbar“ . In der Regel erreichte man im Spätmittelalter mit zwölf Jahren die Mündigkeit. Von diesem Zeitpunkt an war man straf- und handlungsfähig. Die endgültige Volljährigkeit, die zum Erhalt der Ehemündigkeit führte, lag bei etwa 18 Jahren. Bedenkt man jedoch, daß die Heirat in den meisten Fällen vorbestimmt und arrangiert war, dürfte diesem Termin nur unwesentlich Bedeutung zugekommen sein. 5.3. Sorge über den Tod hinaus. Nimmt man nun an, daß Kinder in erster Linie Arbeitskraft darstellten, so wird man eines Besseren belehrt, beschäftigt man sich näher mit dem sozialen Wesen der Menschen im Mittelalter. Mädchen und Jungen ohne Eltern und Angehörige wurden durch Klöster und eigens dafür eingerichtete Findel- und Waisenhäuser versorgt. Durch den meist relativ frühen Tod und die zunehmende Christianisierung gewann auch die Taufe weiter an Bedeutung. „Der Taufpate übernahm bei geringer Lebenserwartung der Eltern neben geistlichen auch wirtschaftliche Verpflichtungen. Als Paten kommen zuerst der engere Freundeskreis, die Nachbarschaft in Dorf und Stadt und schließlich sozial Gleich- und nach Möglichkeit auch Höhergestellte in Frage.“ Bei Untersuchungen mittelalterlichen Friedhofsanlagen kommt zutage, dass bereits Föten und Säuglinge sorgfältig bestattet wurden. Das Verhältnis von Mädchen und Knaben ist ausgewogen, somit wird deutlich, dass man beiderlei Geschlecht im Tod gleich behandelte. Ein weiteres Zeichen der Andacht war, dass man die Namen der Verstorbenen an deren neugeborene Geschwister erneut vergab. Das Wesen, bzw. die Seele des Toten wurde mit der Benennung bildlich an den Säugling erneut übertragen.

Wie bereits oben erwähnt waren im Allgemeinen die Frauen für die Zubereitung der Speisen zuständig. Das Essenangebot im Mittelalter unterscheidet sich grundlegend von dem heutigen. Nahrungsmittel wie Mais oder Kartoffeln stammen aus der Mittelalterliche Tafel mit einfachem Gedeck Neuen Welt, die ja erst im Übergang zur Renaissance entdeckt wurde. Nicht nur, daß sie heute unsere Ernährung bereichern, mit ihnen kann man auch „eine derart hohe Biomassenproduktion pro Flächeneinheit erreichen, daß ihr Anbau auch quantitativ für die Sättigung der Bevölkerung und ihres Viehbestandes eine große Bedeutung erlangt hat.“ So war das Angebot an Gemüse relativ eingeschränkt. Erschwerend kam hinzu, daß sich im 14. Jahrhundert verfeinerte Kultivierungs- und Züchtungsmethoden nur schleppend entwickelten. Es handelte sich in der Regel um Wildformen, die weder sehr ertragreich, noch anpassbar an Standorte, die nicht denen des natürlichen Vorkommens entsprachen, waren. Geläufiges Gemüse waren Erbsen, die Pferdebohne, Kraut, Kohl und Rüben. Ein weiteres wichtiges Element waren verschiedene Getreidesorten; hier dominierten insbesondere Roggen, Dinkel, Weizen, regional auch Einkorn. Zu der Zeit, die von dieser Ausarbeitung behandelt wird, erlebte auch der Buchweizen einen ersten leichten Aufschwung, doch er setzte sich erst in der Neuzeit endgültig durch. Als Fleisch kam für die breite Bevölkerung fast nur selbst geschlachtetes Schweinefleisch in Frage. Diese Haustiere waren im Verhältnis zum Ertrag als Allesfresser am leichtesten zu mästen. Ansonsten hielt man auch gerne Ziegen und Rinder, jedoch verwendete man hiervon meist nur die Milch. Ergänzend trank man vor allem Wasser, Bier, Frucht- und Honigwein.

Das wohl wichtigste Gewürz des Mittelalters war das Salz, welches in unseren Breitengraden im 14. Jahrhundert noch meist aus dem Meerwasser gewonnen wurde. Nur mit seiner Hilfe war es möglich, Lebensmittel über die Wintermonate zu konservieren. Um den eigentlichen Geschmack zu verbessern, musste man aber auf andere Mittel zurückgreifen. „Mit verschiedenen Kräutern machte man salziges oder fades Fleisch schmackhafter.“ Hierzu verwendete man gerne Minze, Salbei, Rosmarin und Petersilie. Die „eigentlichen“ Gewürze, die uns heute geläufig sind, begann man gerade erst aus dem Orient zu importieren. „....der Handel mit Pfeffer und anderen Küchengewürzen, wie zum Beispiel Zimt, Nelken, Galanga, Ingwer, Muskatnuss und -blüte, (ist) war (Anm. des Autors) sehr gewinnbringend, auch wenn die Preise dafür der riesigen Transportkosten wegen (...) außerordentlich hoch waren.“ So war es nicht verwunderlich, daß solche kulinarischen Genüsse dem Adel vorbehalten waren. Doch fand sich auch ein regional verfügbares Würzmittel, das mit sämtlichen Speisen kombiniert werden konnte- wenn dies dem „modernen Gaumen“ auch recht merkwürdig vorkommen mag. Es handelt sich hierbei um Honig. Mit ihm bereitete man mit Vorliebe deftig-würzige Tunken, die man gemeinsam mit dem oftmals salzigen und fad gekochten Fleisch verzehrte.

Die spätmittelalterlichen Ausbildungen waren primär auf die Bedürfnisse des Lehrbetriebes zugeschnitten. Dadurch waren sie relativ einseitig, da auch noch keine allgemein geltenden Verordnungen über die zu vermittelnden Fertigkeiten bestand. So bot sich erst mit den Wanderjahren im Anschluß die Möglichkeit, neue Einblicke und Kenntnisse zu erfahren. Durch die Tatsache, daß die Schüler auch bei ihrem Lehrherren lebten, hatten sie zwangsläufig auch berufsfremde Tätigkeiten zu verrichten. „Im traditionellen handwerklich- ständischen System hatte eine Lehre eher den Charakter einer erzieherischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. (...) Lehrlinge waren zusätzlich Hausknecht, Dienstmagd und Kindermädchen in der Meisterfamilie. Da auf „entlaufene“ Lehrlingen ein großer Makel haftete, konnten sie sich gegen diese Erniedrigung nicht wehren.“

In diesem Abschnitt werden einige Berufe, die im vierzehnten Jahrhundert recht populär, bzw. neu, aber für den damaligen Lebenswandel bedeutend waren, vorgestellt. Auch hier versuche ich, evtl. vorhandene Vorurteile auszuräumen.

Gerade der Adel liebte wie bereits erwähnt farbenprächtige Gewänder. Da ist es sehr verwunderlich, daß man diesem Beruf erst in der Renaissance eine eigene Zunft erlaubte. Bis zu diesem Zeitpunkt unterlagen die Färber strengen Regeln. So war Färber bei der Arbeit es unter schwerer Strafe verboten, an einem anderen Ort als dem öffentlichen, städtischen Färberhaus seiner Arbeit nachzugehen. Der Ausdruck „Blau machen“ stammt auch von diesem Beruf ab, denn das später verwendete Indigo war zunächst gelb; die blaue Farbe entstand durch Oxidation. Wer als Färber „Blau machte“, der konnte eben den ganzen Tag bloß darauf warten, dass dieser chemische Vorgang beendet war. Jedoch, und das ist wichtig, verwendete man zur der Zeit, die hier behandelt wird, noch das mediterrane Waid; Indigo gelangte erst ca. 150 Jahre später über den Seeweg von Amerika nach Europa.

Viele werden den Tischler sofort mit dem Mittelalter in Verbindung bringen. In gewisser Weise stimmt das auch, er arbeitet schließlich mit einem der wohl ursprünglichsten Werkstoffe überhaupt. Wenn man sich aber näher mit den Gepflogenheiten, die vor über 700 Jahren herrschten, vertraut macht, wird deutlich, daß er trotz allem kein sehr auftragsreicher Beruf gewesen sein kann. „Tischler und Schreiner sind keine dominierenden Zünfte, denn die Wohnungen selbst der Wohlhabenden waren nur schwach möbliert. Vererbt wurde das teure Interieur, das keinem raschen Modewandel unterworfen war.“

Dieser Berufszweig war ungemein wichtig im Spätmittelalter, denn nur durch geeignete Behältnisse konnte der Handel seine rasche Entwicklung beginnen. Zuerst zaghaft verkaufte man seine Erzeugnisse auch außerhalb der eigenen Städte auf fremden Märkten. Dann, mit der Blüte der Hanse, transportierte man in den Fässern auch Gewürze und fremdländische Speisen. „In Hamburg, dem sprichwörtlichen Brauhaus der Hanse, wurden (...) im Spätmittelalter (Anm. des Autors) 104 Böttcherbetriebe gezählt.“

Auch diese Erwerbsart gehörte zum mittelalterlichen Leben dazu: die Prostituierten. In diese Gruppe abzurutschen liefen häufig früh verwitwete, von der totalen Mittellosigkeit bedrohte Frauen Gefahr. Die Dirnen traf man nicht nur auf den Straßen der Stadt an, sondern auch in sogenannten Badehäusern und Frauenhäusern. (Wobei der Begriff des „Frauenhauses“ früher etwas gänzlich anderes bezeichnete als man heute.). Sie waren sozial kaum angesehen; Vergewaltigung wurde nicht geahndet. Generell war es für diese Frauen fast unmöglich, zu ihrem Recht zu kommen. Als Randgruppe waren sie verpflichtet, sich zu kennzeichnen, wobei auch dies regionalen Regelungen unterlag. „So mussten Prostituierte in Wien ein gelbes Tüchlein an der Achsel tragen, in Augsburg einen Schleier mit einem grünen Strich, in Frankfurt a. M. eine gelbe Verbrämung (Saum) und in Zürich und Bern verdeutlichte ein rotes Käppeli ihre niedrige Standeszugehörigkeit. Gelb ist also nicht grundsätzlich die Farbe der Prostituierten; denn auch Juden wurden teilweise mit dieser Farbe gekennzeichnet“

Wenn man das Wort Mittelalter hört, so bringt man damit häufig menschenunwürdige Verhältnisse im Bezug auf Arbeit in Verbindung. Man denkt an Sklaverei, Prügelstrafen und Verarmung aller, die krank oder arbeitsunfähig sind. Bei näherem Hinsehen offenbaren sich allerdings unerwartet fortschrittliche Methoden und Organisationen. Um hervorzuheben, dass man als Arbeitnehmer im 14. Jahrhundert nicht zwangsweise unter grausamen Umständen zu leiden hatte, möchte ich das Beispiel der Bauhütte herausgreifen. Sie ist, wenn man es genau nimmt, der Grundstein unseres sozialen Systems.

Die Bauhütte war eine Bruderschaft, mit heutigen Worten ein Arbeitsverband, dessen wichtigstes Merkmal die Zusammenarbeit ist. Entstanden ist sie ursprünglich aus dem Kathedralenbau, bei dem ja viele verschiedenen Mittelalterliche Bauhütte Handwerksberufe mit unterschiedlich langen Arbeitsschritten koordiniert werden mussten. Einige Handwerker und Künstler gehörten ständig zur Hütte dazu, waren also ortsansässig, andere reisten herum und traten in anderen Städten dort neu ein. Auf diese Art konnte man auch sicher gehen, dass nie zuviel ortsfremde Konkurrenz die alt eingesessenen Werkstätten bedrohte; nur wer gemeldet war, durfte offiziell arbeiten. Mit zunehmendem Reichtum der einzelnen Betriebe bildeten sich vermehrt Zünfte, so daß diese dann auch ihre eigenen Regelungen hatten. Der Kirchenbau blieb aber noch weiterhin in der Hand der Bruderschaft, welche auch für eine soziale Absicherung der angeschlossenen Arbeiter sorgte.

Die Bauhütte regelte in den Arbeitsabläufen die Hierarchie unter den Meistern, Gesellen und Lehrlingen der verschiedenen Berufsgruppen. Aufnahme, Entlohnung und Arbeitszeiten waren festgelegt. Auch wenn die damals erlaubte Höchstarbeitszeit von 17- 18 Stunden täglich für heutige Verhältnisse nicht sehr menschenfreundlich klingt, so war sie doch ein großer Fortschritt. Auch im Krankenfall zahlte man eine kleine Unterstützung, die jedoch später zurückgezahlt werden musste. Und „bei einem Todesfall wird ein Sterbegeld gezahlt. Die Bauhütte übernimmt ferner die Begräbniskosten und sorgt nicht zuletzt für die notwendigen Seelengottesdienste.“ Dies war insofern wichtig, da die Gesellen ja häufig mehrere Tagesreisen von ihrer Familie entfernt waren, so daß sich kein Angehöriger um das Begräbnis kümmern konnte. Interessant sind auch die besonderen Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Steinmetze sollten Mund- und Atemschutz in Form von Tüchern tragen; Gerüste wurden vor ihrem Einsatz auf ihre Sicherheit hin überprüft. Vielmals brachte man auch zusätzliche Seile und Bänder zum Schutz vor Herunterfallen an.

Bedenkt man einmal, welch ausgefeiltes System zur Frischwassergewinnung, Abwasserbeseitigung und ausgiebigen Bäderkultur die Römer bereits im Altertum entwickelt hatten, so ist eindeutig, daß es sich bei den hygienischen Verhältnissen im Mittelalter um einen gewaltigen Rückschritt handelt. Zur frühchristlichen und romanischen Zeit nahmen die meisten Menschen kaum Anstoß daran. Mit zunehmender Bevölkerungsdichte im Hoch- und Spätmittelalter sollte sich dies aber ändern...

Es gibt eine Vielzahl von historischen, regionalen und gesellschaftlichen Gründen, die teilweise eng miteinander verknüpft sind. Einige markante Punkte möchte ich hier nennen, selbstverständlich kann dies aber nur ein grober Abriss sein.

Das Mittelalter war eine Zeit der Kriege, der ausgeprägten Macht der Kirche und der Armut; wie bereits an anderer Stelle erwähnt kamen nur wenige Menschen in den Genuss Lesen und Schreiben zu erlernen, was genau betrachtet ja die Grundlage zu tiefergehendem Studieren ist. Auch die christliche Einstellung, daß sämtliche Naturphänomene von Gott gewollt sind und keiner wirklichen Ordnung folgen, hielt viele vom Forschen ab. Dadurch waren sich mittelalterliche Männer und Frauen nicht bewußt, welche Auswirkungen mangelnde Hygiene haben kann; schwere Krankheiten, wie beispielsweise der Aussatz und später auch die Pest sah man stets als Schicksal an, das den Patienten aufgrund von lasterhaftem und sündigem Leben traf.

Wer nicht gerade ein eigenes, gut florierendes Geschäft besaß oder eine hohe gesellschaftliche Stellung genoss konnte sich meist nur wenige Kleidungsstücke leisten. Man war schon froh, wenn man als Mann ein weiteres Paar Beinlinge, bzw. als Frau ein zweites Unterkleid, zum Wechseln hatte. Oft trug man tage-, oder gar wochenlang ein und die selbe Kleidung.

Wer es gewohnt war, auf dem Land zu wohnen, seine Notdurft irgendwo außerhalb des Hauses zu verrichten, der sah auch wenn er in die Stadt zog keinen Grund, dies zu ändern. Doch hier wurde dies schnell zum Problem; wo viele Menschen und Tiere auf engem Raum zusammen Leben, fällt auch viel mehr Unrat an. Krankheiten breiteten sich verheerend rasch aus.

Wenn man auch die genauen Zusammenhänge nicht kannte, so empfand man doch bald die entstehenden Gerüche und Ungezieferplagen als störend. Man versuchte nach und nach verschiedene Probleme diesbezüglich zu lösen. So begann man im 14. Jahrhundert damit die Dinge zum Positiven und Angenehmeren hin zu verändern- wenn auch langsam.

So begannen bald viele Städte damit, Verbote zu erlassen. Man forderte die Bürger in Frankfurt/Main auf, ihren Abfall weder auf der Straße, noch vor den Häusern ihrer Nachbarn zu entsorgen. Stattdessen sollten sie in vor ihren eigenen Behausungen lagern, von wo er alle acht Tage selbst beseitigt werden sollte. „Wohin aber? Die Ablagerung in den Stadtgraben war ebenfalls untersagt. Es wurde verlangt, dass der Unrat ein Stück weit vor die Stadt hinaus geschafft werde.“ Des Weiteren schränkte man vielerorts die Haltung von Schweinen auf maximal 25 Stück ein; außerdem durften diese nicht mehr frei herumlaufen. Auch die schleppende Einführung primitiver Kanalisation brachte in manchen Gemeinden eine leise Besserung. Wer es sich leisten konnte hatte eine Klappe mit anschließender Rutsche in seinem Haus. Diese Art Abort leitete sämtliche Fäkalien in einen eigens dafür eingerichteten Graben. „Mit der Reinigung der Kanäle waren in den deutschen Städten meist Totengräber betraut (...)". Jedoch kann man sich leicht vorstellen, daß es sich bei all diesen Maßnahmen noch um wenig fachmännische Lösungen handelte- trotzdem legten sie den Grundstein für ein erneutes hygienisches Bewußtsein.

Bereits zur Zeit des Hochmittelalters gab es vereinzelt sogenannte „Badehäuser“- doch waren diese meist eher Vergnügungsorte mit zahlreichen Hübschlerinnen, die eigentliche Reinigung war Nebensache. Zu der Zeit, die in dieser Ausarbeitung behandelt wird, drängte sich vielen Bürger jedoch bereits langsam der Wunsch nach einem reinen Körper auf. Man war vielerorts der Ansicht, „dass ,die Vergewaltigung der Naturanlage“ an einem frühen Tod schuld sei (...)“. Verständlicherweise herrschten auch in diesem Bereich abergläubische und oftmals mehr schädliche als helfende Methoden vor, entscheidend ist jedoch, dass die Menschen überhaupt mit der Auseinandersetzung über ihr Körpergefühl begannen. Neben dem bereits erwähnten Baden wurde auch die Pflege der Zähne für immer mehr Bürger zur Routine. Hierfür verwendete man Spülungen, die man mittels Wein und, ja nach Landstrich und Sitten, verschiedenen Kräutern zubereitete; seltener wurden auch kleine, mit gebranntem Hirschhornpulver, Marmor und diversen Wurzen gefüllte Leinensäckchen gelutscht. Im krassen Gegensatz zu diesen, evtl. nicht wirklich hilfreichen, aber auch keine negative Auswirkungen mit sich bringenden, Verfahren steht das Prinzip des Aderlasses, welches im Mittelalter einen regelrechten Feldzug begann, der erst im 19. Jahrhundert gestoppt werden konnte. Um zu verstehen, was damals Männer und Frauen dazu bewegte, einen oft nicht unerheblichen Teil ihres Blutes aus dem Körper fließen zu lassen, muss man wissen, dass man früher annahm, in den Adern würden sich stets die Giftstoffe des Organismus sammeln. Was anfangs nur zur Behandlung bei Krankheiten angewandt wurde, erfuhr im Spätmittelalter nach und nach die Wandlung zu einer populären prophylaktischen Hygienemaßnahme- wie man sich denken kann, häufig mit tödlichem Ausgang! Dies sind nur einige typische Beispiele; aufgrund regionaler und gesellschaftlicher Unterschiede könnte diese Ausführung beliebig um viele weitere Punkte ergänzt werden. Die Grundmuster der Pflege waren aber fast überall identisch mit den oben genannten.